Il gruppo di danza liturgica diretto da Roberta Arinci ha spesso adottato il sari indiano come abito per i suoi interventi di animazione coreutica della liturgia. I risultati di questa scelta sono stati molto soddisfacenti, sia in termini di eleganza che di sobrietà spirituale. La cromìa dell’insieme è stata curata ogni volta in modo attento, evitando stridori negli accostamenti e decorazioni dispersive, puntando invece sull’armonia d’insieme. Questo è stato possibile grazie all’ampia collezione di abiti indiani di proprietà di Roberta Arinci che, periodicamente, li allestisce in una mostra itinerante: un’operazione culturale volta a dimostrare come a un abito soggiaccia una concezione di vita. (La mostra è stata ospitata, dal 1996 a oggi, in varie località italiane nelle proprietà del Fondo Ambiente Italiano e in alcuni Comuni della provincia di Varese).

Il sari è un abito meraviglioso, scelto per molte ragioni: è lungo e lineare, forma che in molte culture connota la veste rituale. Inoltre non ha taglio sartoriale, perché è un unico pezzo di stoffa, panneggiato con arte intorno al corpo. Questa peculiare caratteristica ci ha indotto a pensare alle parole “Rivestitevi di Cristo”: senza tagli o cuciture, il tessuto rimane integro e si adatta alla forma di ogni singolo corpo, ricordandoci come ci si debba lasciar trasformare dall’Eucaristia. Non da ultimo, la vestizione è anche investitura: “Nessuno viene a me se…” La consapevolezza di una chiamata è necessaria, senza conflitto con l’umiltà del servizio.

Il sari deve parte della sua bellezza all’asimmetria del risultato; esso permette i movimenti delle braccia, che restano libere anche se vestite sino al gomito, ma non nega la corporeità sottostante: si vedono bene le braccia e si individuano i movimenti del busto, benché pudicamente tutto coperto. Non ha inoltre alcuna malizia né vanità, per la sua sostanziale semplicità.

Nel tempo, ci è parso che il sari fosse troppo precisamente individuato da un punto di vista culturale: è l’abito indiano per eccellenza. Inoltre, la vestizione è troppo laboriosa, e il tempo per la preghiera di preparazione talvolta viene meno, cosa grave.

Rivestire l’abito nuovo

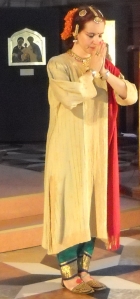

Si propone quindi il modello dell’abito indiano tradizionale punjabi, che il gruppo ha già usato alcune volte al posto del sari (vedi foto sotto). Esso è composto di un camicione con manica corta, lungo fin sotto il ginocchio, indossato sopra un pantalone ampio al ginocchio ma ristretto alla caviglia, e sormontato da una sciarpa (o stola) ripiegata sulla spalla sinistra. Si pensa che potrebbe essere consono e comodo per le ragioni che seguono. Anzitutto è un modello a taglia unica. Bisogna tener conto del fatto che i partecipanti alle liturgie possono non essere sempre i medesimi. I costumi possono essere di proprietà della direttrice del gruppo, dell’Ufficio Liturgico o dei partecipanti stessi.

L’abito sarà color terracotta, mentre quelli delle stole sono gli stessi dei paramenti liturgici:

|

bianco

|

rosso

|

verde

|

viola

|

morello

|

La scelta della cromia dell’abito risente della volontà di armonizzare l’intervento della danza con la liturgia in atto, nel segno della discrezione, ma anche della ricerca di una connotazione che le sia peculiare, data la particolarità del servizio. Il bianco viene evitato, anzitutto perché su di esso non risalterebbe abbastanza il medesimo colore della stola (quando è in uso), poi perché è già indossato dai neofiti e dai cresimandi, e così via. Ne risulta un vestito unico, che si trasforma facilmente in cinque abiti diversi per i tempi liturgici corrispondenti.

La scelta di porre la stola su una sola spalla è in linea con la tradizione indiana, dalla quale mutuiamo questo vestito ma, soprattutto, ricalca l’uso analogo nel caso del ministero dell’animatore musicale, cui la danza è molto vicina. Per una felice casualità, in entrambi i casi si tratta della spalla sinistra. La scelta dell’abito non può prescindere da una riflessione, a livello strettamente liturgico, sul modo in cui la danza si colloca all’interno delle realtà ministeriali già presenti. Questo ci pare un aspetto molto importante.

Non è di nostro gusto l’uso di nastri legati ai polsi o tenuti nelle mani; ci pare che il risultato (come è stato possibile osservare altrove direttamente) sia più simile al tifo sportivo di derivazione statunitense che a una situazione di preghiera, seppure festosa. Inoltre abbiamo appreso in India che, usando le cinque dita delle mani, è possibile aggiungere grande bellezza a un movimento anche semplice, senza l’uso di protesi fittizie: non è già bello così, il corpo? E non è appunto questo, che Dio ci ha donato? Perché dimenticarlo, nascondendolo con orpelli (inutili alla liturgia, come insegna Romano Guardini) ?

Si ritiene inoltre che il semplice camice tipo cocolla non sia adatto a muovere il corpo; esso lo nasconde, perché il negarlo alla vista corrisponde alla sua precisa intenzione originaria. Analogamente alla scelta formale della statuaria medievale, il camice evidenzia solo le mani e il viso, cioè le uniche parti del corpo che servono per le funzioni corporee di cui le nostre liturgie hanno bisogno: parlare, cantare, prendere cose con le mani o porgerle. Le gambe, attive solo per quei pochi passi, possono ben muoversi al di sotto del camice. Il punjabi indiano invece, che ha una sua eleganza, permette piena libertà agli arti, che restano visibili, pur senza nudità non consone alle nostre liturgie.

La danza liturgica è cosa nuova: deve entrare in c/Chiesa in punta di piedi.